Der Überlieferung nach war Katharina eine Königstochter aus Zypern. Sie wies alle Brautwerber ab, erkannte Jesus Christus als den wahren Bräutigam und reiste nach Alexandria. Dort verweigerte sie das Götzenopfer vor dem römischen Kaiser Maxentius, welcher sie daraufhin martern ließ. Unter anderem wurde sie gerädert und letztendlich enthauptet. Die Märtyrerin gilt als eine der Vierzehn Nothelfer und stellt die wichtigste der heiligen Jungfrauen dar. Im Volksmund ist folgender Spruch bekannt: „Margaretha mit dem Wurm, Barbara mit dem Turm, Katharina mit dem Radl, das sind die heiligen drei Madln“.

Zahlreiche Aspekte überzeugen von der Rarität sowie der musealen Qualität dieser hochbedeutenden Figur. Während skulpturale Darstellungen der heiligen Katharina in der Gotik verbreitet sind, ist diese Skulptur aus romanischer Zeit mit einer solch frühen Datierung um die Mitte des 12. Jahrhunderts und in diesem außergewöhnlich guten Erhaltungszustand wahrscheinlich einzigartig. Das älteste Fresko mit einer Katharinendarstellung entstand in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts und im folgenden Jahrhundert festigten sich schließlich die Legenden um ihre Person. Im 10. Jahrhundert wurde sie ins Heiligenverzeichnis aufgenommen und im 12. Jahrhundert galt sie als Patronin der Kreuzritter, wobei im 13. Jahrhundert weitere Patronate hinzukamen, so unter anderem jenes der Jungfrauen, der Ehefrauen, der Philosophen, der Lehrer, der Buchdrucker, der Krankenhäuser und der Bibliotheken.

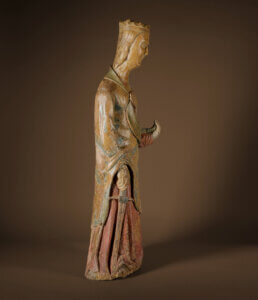

Die museale Figur zeichnet sich besonders durch ihre Größe von 99 cm und die gewählte Materialität aus. Romanische Figuren aus Holz sind in der alpinen Region erstaunlich selten. Während meist romanische Fragmente, Reliefe und Figuren häufig in steinerner Ausführung erhalten sind, handelt es sich hier um eine freistehende Plastik aus feinem Nussholz, das vollrund geschnitzt ist. Dies betont die Allansichtigkeit dieser extrem frühen Katharinendarstellung. Die Skulptur ist aufrecht stehend und zeigt sich mit langgliedrigen Proportionen und hochaufragender Statur. Diese wird durch den gelängten eleganten Hals unterstrichen und reflektiert gekonnt die typische Vertikalität romanischer Skulpturen. In der linken angewinkelten Hand hält sie das Wagenrad. Mit der rechten Hand umfasst sie den Griff des langen Schwertes mit breiter Klinge, dessen Spitze beinahe ihren Fuß berührt. Dabei handelt es sich um Katharinas typische Attribute als Verweise auf ihr Martyrium, wobei diese unverwechselbaren Erkennungsmerkmale die Darstellung eindeutig als heilige Katharina ausweisen.

Auf Katharinas ovalem Kopf sitzt ein breiter Kronreif, der sie als Königstochter identifiziert. Darunter treten krösenförmig gewellte Haare zum Vorschein, die sanft herabfallen und das prominent-konvexe Gesicht mit den kleinen Ohren optimal rahmen. Die hohe Stirn spiegelt ein besonderes Schönheitsideal wider, wonach sich Frauen die Haare oberhalb der Stirn abrasierten, um einen höheren Haaransatz zu gewinnen. Das überaus symmetrische Gesicht ist charakterisiert von scharf gefurchten Augenbrauengraten, die in eine markante Nase mit geradem Nasenrücken verlaufen. Das langgezogene Philtrum mündet in einem, zu einem verschmitzten Lächeln verzogenen, Mund und einem kleinen Kinn mit zentralem Grübchen. Besonders fesselnd ist Katharinas ausdrucksstarke Augenpartie: Durch die eng zusammenstehenden, tiefliegenden und mandelförmigen Augen mit prononcierten Ober- und Unterlidern wirkt ihr Blick vor allem wachsam und stolz. Gleichzeitig gewinnt ihr Gesicht an jugendlich-majestätischer Lebendigkeit, die die Betrachter innehalten lässt.

Die luxuriöse Kleidung der Märtyrerin unterstreicht ebenso ihre Bedeutung: Ein schwerer Umhang mit aufgestelltem Kragen fließt an ihrem Körper bis zu den Knien herab und wird über der Brust von einer großen rautenförmigen Brosche zusammengehalten, die noch an römische Fibeln erinnert. Auch das Kleid darunter fällt in dicken, diagonalen Falten auf die Bodenkante. Katharina trägt schlichte spitze Schuhe, die unter dem Stoff hervorblitzen. Spannend ist hierbei das Wechselspiel der Draperie: während das Obergewand in teigig-verlaufender, enganliegender Manier am Körper aufliegt, kontrastiert das voluminösere Untergewand durch tiefer eingekerbte Parallelfalten, welche der Figur Körperhaftigkeit verleihen. Dies bildet einen kompositorischen Gegenpol zum gelängten Oberkörper und der raumgreifenden linken Hand, die dem Betrachter das Attribut präsentiert. Spielerisch unterstreichen die Falten außerdem gewisse Merkmale der Figur; so beispielsweise die flach umgeschlagene Diagonalfalte über der Brust, die den Blick des Betrachters zur ausgestreckten linken Hand lenkt oder der direkt darunter in die Gegenrichtung gelenkte Faltenbausch, der die rechte Hand Katharinas rahmt und so das zweite Attribut hervorhebt.

Die Romanik besticht durch ein hohes Maß an Stilisierung bei Figuren, wobei auch diese Katharina stilistisch in ihrer Gesamtauffassung deutlich der Epoche verhaftet ist. Die gelängten Proportionen spiegeln keinen Realismus, sondern eine Bedeutungsperspektive wider. Meist wird der Kopf im Gegensatz zum Körper größer dargestellt, wobei dies Teil der archaischen Haltung und Mimik ist, welche einen Rückgriff auf spätantike und byzantinische Vorbilder zeigen. Die symbolhaft-eindeutige Darstellung mit Betonung der zentralen Attribute zur einfachen Wiedererkennung sowie eine flächenhafte Bearbeitung der Oberflächen, so beispielsweise am Mantel, sind weitere typische Merkmale der romanischen Zeit. Gute Vergleiche liefert die französische Skulptur des zweiten Viertels des 12. Jahrhunderts sowie die westalpine Plastik. Als Vergleichswerk bietet sich hier das Relief des Jüngsten Gerichts am Westtympanon der Kathedrale Saint-Lazare in Autun, Burgund, des Bildhauers Gislebertus an, der dieses gegen 1120-35 schuf. Ähnliche Merkmale sind die parallel nach unten verlaufenden, eng am Körper anliegenden Schüsselfalten und teigig drapierte Stoffbahnen. Einen äußerst eindrucksvollen Vergleich zeigt eine Figurengruppe der Heiligen Familie im Steinrelief aus der Zeit zwischen 1100 und 1150, die an der Fassade der Wallfahrtskirche Maria Schnee in Obermauern in Osttirol erhalten geblieben ist. Hier liegt eine frappierende Ähnlichkeit in der Physiognomie Marias durch die betonten mandelförmigen Augen und die vertikale Nasen-Mund-Achse mit zentralem Grübchen vor. Weiters stehen die fleischigen Schüsselfalten an der Seite sowie die diagonalen Längsfalten über den Füßen der Madonna in enger Verwandtschaft zu der heiligen Katharina.

Beachtlich ist nicht zuletzt die im Original erhaltene polychrome Fassung der Skulptur. Bis zur Spätgotik waren Bildhauer auch gleichzeitig Fassmaler, welche ihre geschnitzten Figuren selbst mit einer Farbfassung und Vergoldung versahen. Nach Übereinstimmung der Farbnuancen mit der Chemielehre lassen sich die drei vorherrschenden Farben – das Blau der Außenseite des Mantels, das Grün der Mantelinnenseite und das Rot des Kleides – benennen: Bei der blauen Farbe handelt es sich vermutlich um Bergblau bzw. Azurblau, das Grün entstand wohl aus Tiroler Grüner Erde und das Rot wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit aus leuchtendem Zinnober hergestellt. Das blaue Farbpigment wird aus Azurit gewonnen und gilt als eines der wichtigsten und teuersten Pigmente überhaupt, da Lapislazuli aus Afghanistan importiert werden musste. Das Pigment der regional unterschiedlichen Grünen Erde wurde schon in der Antike benutzt, vorwiegend für Wandmalereien. Zinnober oder Cinnabarit wurde bereits tausende Jahre vor Christi Geburt eingesetzt und überzeugt vor allem durch seine Deck- und Leuchtkraft, die auch bei dieser Skulptur deutlich zum Ausdruck kommt.

Diese symbolhaften Farben wurden nicht zufällig gewählt. Das göttliche, mit dem Himmel assoziierte Blau galt ab dem 12. Jahrhundert als Farbe der Keuschheit und daher insbesondere als Farbe Marias, welche ab dieser Zeit häufig einen blauen Mantel über einem roten Kleid trug. Dadurch scheint diese Katharinendarstellung auch an die populäre marianische Farbgebung angelehnt zu sein. Dabei ist das Rot ein Ausdruck von Herrschaftssymbolik, das aus der Spätantike übernommen wurde. Gerne wird es auch als Farbe des Martyriums angesehen. Das Grün könnte hier Liebe und Hoffnung symbolisieren. Diese prächtigen Farben wirkten besonders leuchtend zusammen mit der vergoldeten Brosche und den ölvergoldeten Haaren, wobei hiervon ebenfalls Reste erhalten sind.

Insgesamt zeugt diese hochmuseale Skulptur von majestätisch-selbstbewusster Haltung, außergewöhnlich gutem Erhaltungszustand im Medium Holz mit Farbresten der originalen Polychromie und einer lieblichen Ausdruckskraft, welche dieser romanischen Plastik eine geschmeidige Anmut verleiht und dem Betrachter lebendig erscheinen lässt.